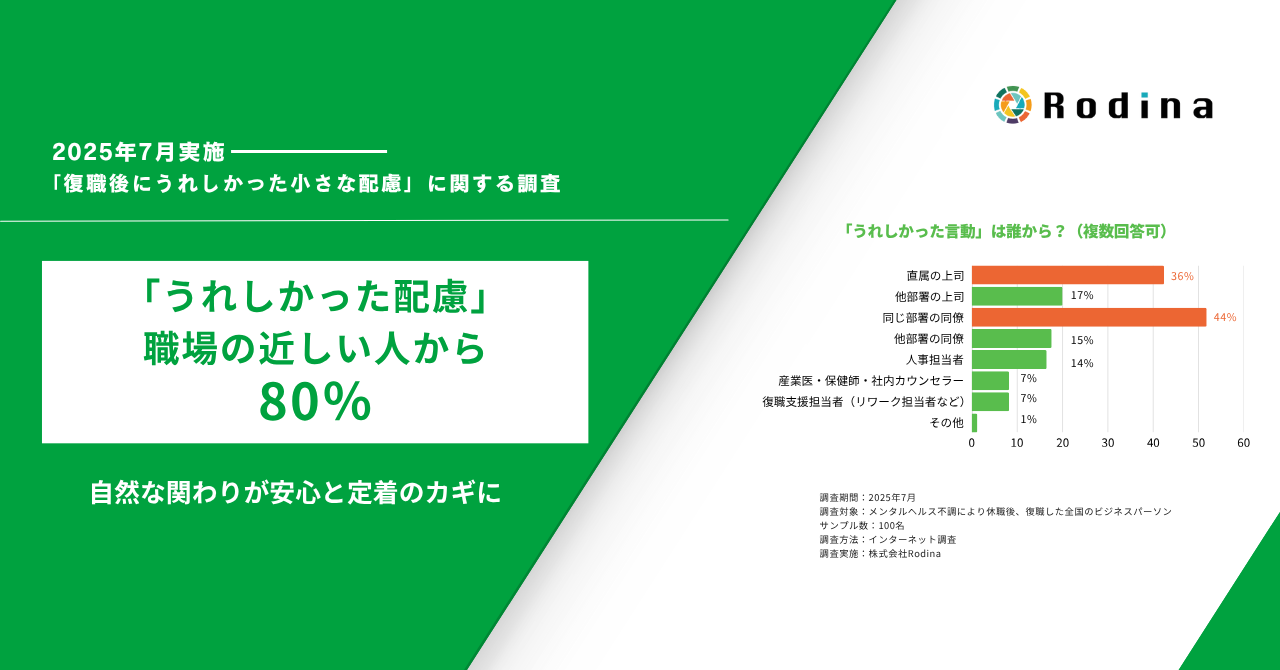

復職者の80%が「職場の近しい人の何気ない配慮」に支えられた

〜復職経験者100人に聞いた「うれしかった瞬間」と「実際の声」〜

復職・就職支援をおこなう株式会社Rodina(本社:広島県広島市、代表取締役:山田 康輔)は、メンタルヘルス不調(うつ病、適応障害など)により休職を経験し、復職を果たした全国のビジネスパーソン100名を対象に、「復職後にうれしかった小さな配慮」に関する調査をおこないました。

その結果、復職者の80%が「職場の近しい人(同僚や上司など)による自然な言葉や行動に支えられた」と回答しました。制度や専門的支援だけでなく、日常的に顔を合わせる身近な存在の“何気ないふるまい”が、復職者の安心感や職場への定着を支えている実態が明らかになりました。

ポイントまとめ

- 復職者の80%が「職場の近しい人からの配慮がうれしかった」と回答

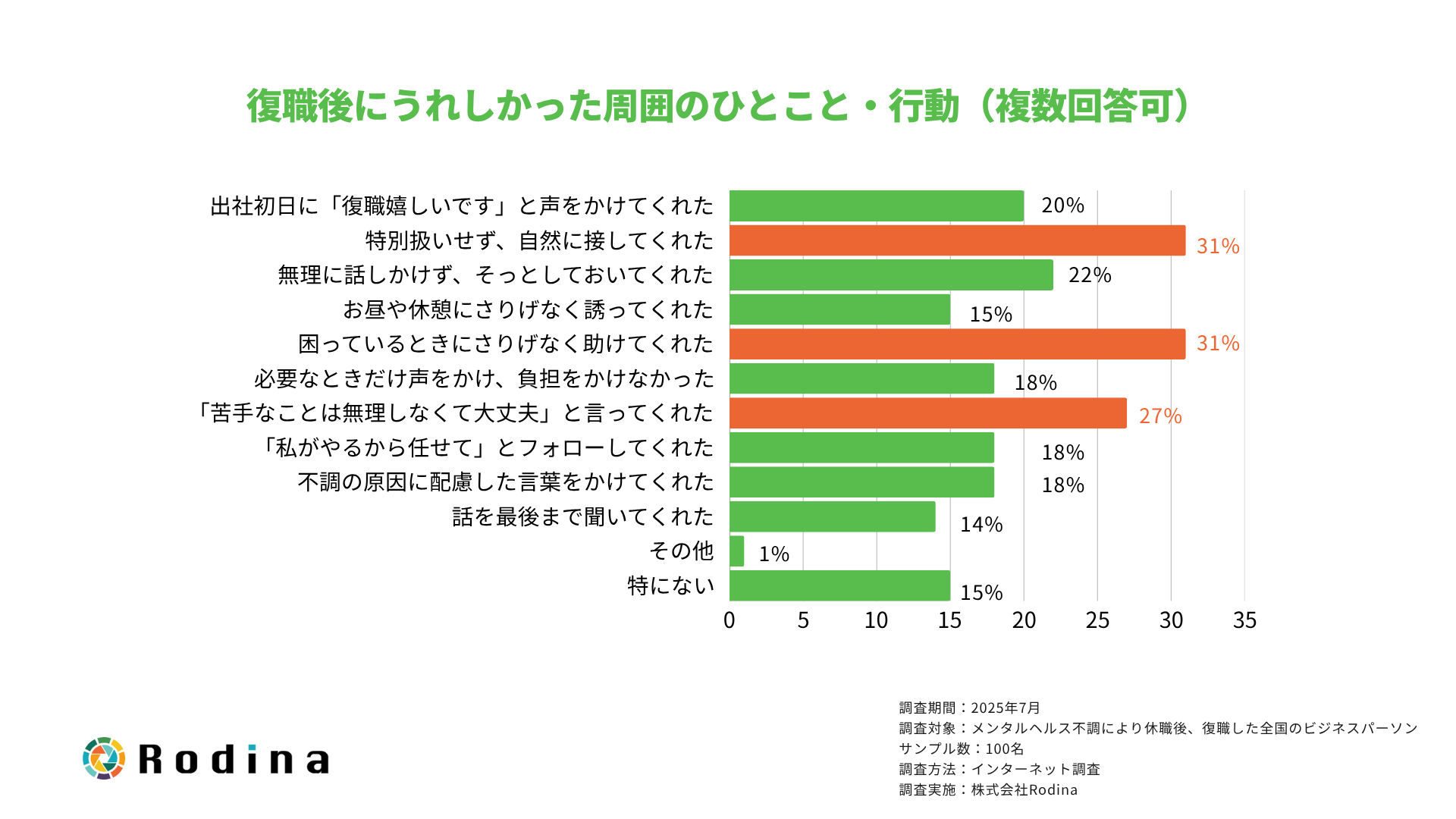

- 特に印象的だった配慮は「特別扱いせず自然に接してくれた」(31%)、「困っているときにさりげなく助けてくれた」(31%)

- 「苦手なことは無理しなくていい」という言葉が安心感につながったという声も

- 支えになった相手は「同じ部署の同僚」(44%)、「直属の上司」(36%)が多数

- 一方で、「必要以上に気を遣われた」(24%)、「毎回体調を聞かれるのが負担だった」(13%)など、過剰な配慮が逆効果になるケースも

- 自然な関わりや適度な距離感が、復職者の安心感と職場定着を支えるカギであることが明らかに

背景と示唆

テーマ:復職者の「小さな配慮がうれしかった瞬間」調査

本調査では、復職経験者の80%が「職場の近しい人からの自然な気遣いや声かけ」に支えられたと回答しており、現場レベルでの“ちょっとした一言”や“態度”が、復職者の安心感や帰属意識を高め、結果的に職場への定着にもつながっていることが示唆されました。

特に安心感につながったのは、「特別扱いせず自然に接してくれた」「困っているときにさりげなく助けてくれた」といった目立たないが温かいふるまいです。これは、励ましや過剰なケアよりも、復職者のペースに寄り添う自然体の接し方が心理的安全性に寄与していることを示しています。

一方で、「必要以上に気を遣われた」「毎回体調を聞かれて負担だった」など、善意のつもりの行動がかえって負担になるケースも浮き彫りになりました。

復職を支えるのは、特定の制度や人物に限らず、職場全体の雰囲気や日常的なコミュニケーションの質であるという認識があらためて重要であることがわかります。今後の職場復帰支援では、形式的なサポートにとどまらず、「自然に寄り添う関係性」の構築が求められるといえるでしょう。

調査概要

- 調査名:復職者の「小さな配慮がうれしかった瞬間」に関する調査

- 実施時期:2025年7月

- 調査手法:インターネット調査

- 調査対象:メンタルヘルス不調(うつ病、適応障害など)で休職後、復職した全国のビジネスパーソン

- 回答数:100名

調査詳細

小さな言葉や態度が復職者を支える力に

復職後に「うれしかった周囲のひとこと・行動」(複数回答可)としては、 「特別扱いせず、自然に接してくれた」(31%) 「困っているときにさりげなく助けてくれた」(31%) 「『苦手なことは無理しなくて大丈夫』と声をかけてくれた」(27%) などが多く寄せられました。派手ではないものの、目立たない温かいふるまいが復職者の安心感を育んでいることがうかがえます。

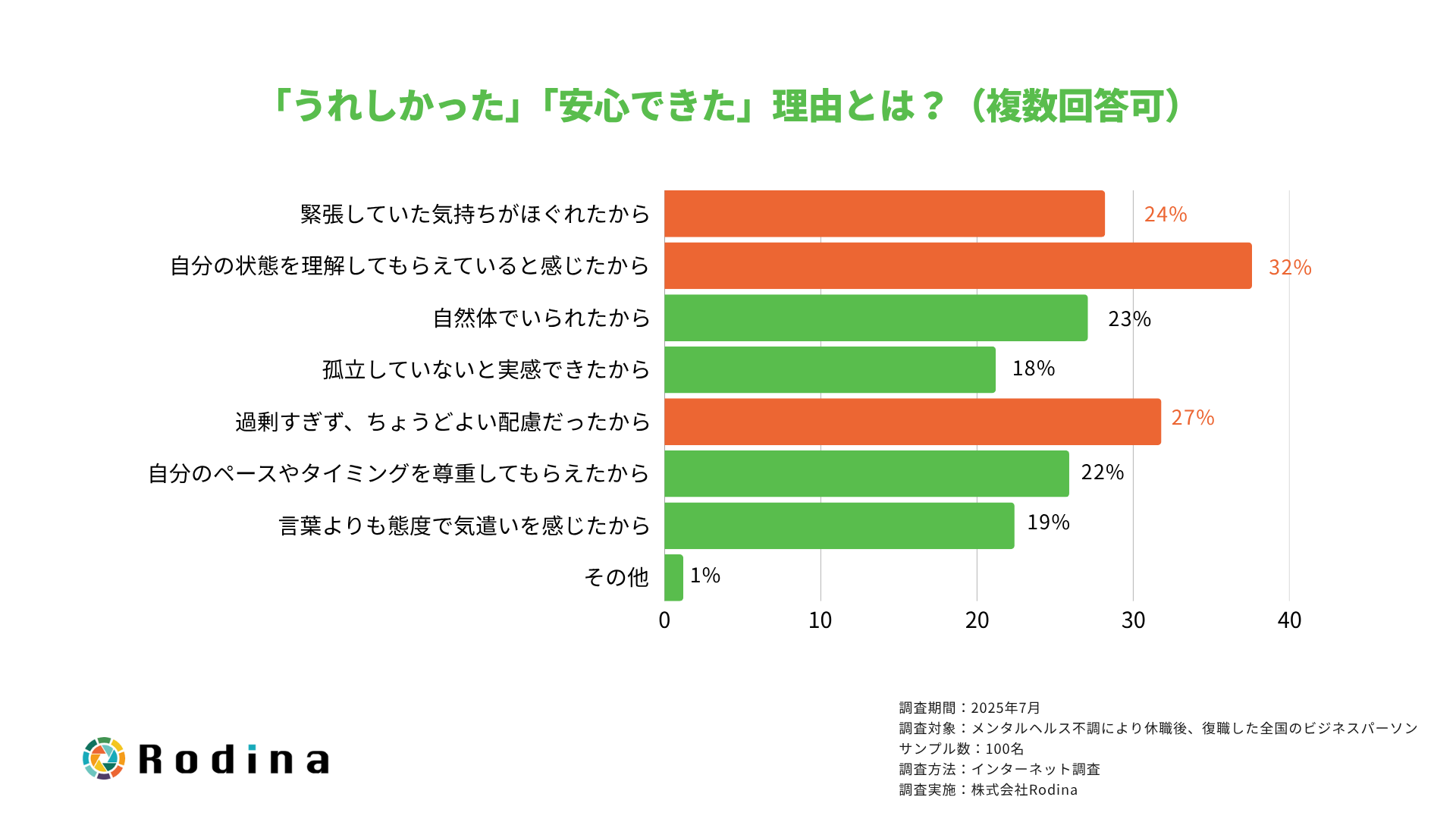

「気持ちがほぐれた」「理解されていると感じた」が主な理由

復職者が「うれしかった」と感じた理由(複数回答可)は、

「自分の状態を理解してもらえていると感じたから」(32%)

「過剰すぎず、ちょうどよい配慮だったから」(27%)

「緊張していた気持ちがほぐれたから」(24%)

が上位を占めました。無理に励ましたり過剰に気遣ったりするのではなく、復職者一人ひとりのペースに合わせた自然な対応が、安心感の醸成に繋がっていることが示唆されます。こうした適切な距離感が、復職後の心理的な安定に重要な役割を果たしていると考えられます。

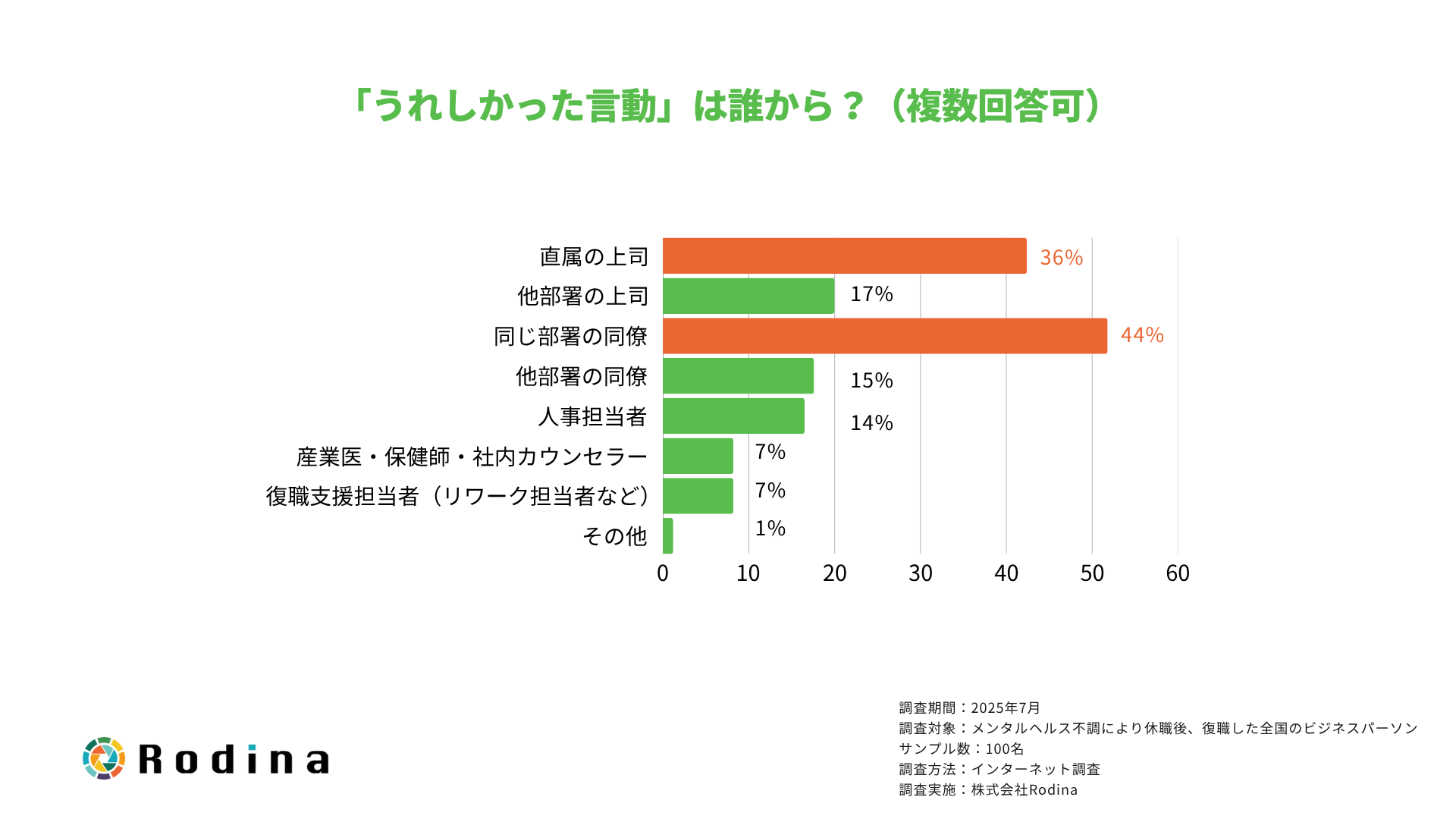

「うれしかった配慮」は、日常的に接する近しい人から

復職後に「うれしかった言動」をかけてくれた相手(複数回答)は、

「同じ部署の同僚」(44%)

「直属の上司」(36%)

が最も多く、この結果は、復職者にとってもっとも心の支えとなるのは、制度や専門職の支援ではなく、日常的に顔を合わせる同僚や上司といった“近しい存在の自然な言動”であることを示しています。

ちょっとした声かけや、特別扱いしない態度など、“何気ないふるまい”が復職者の安心感に直結していることが明らかになりました。

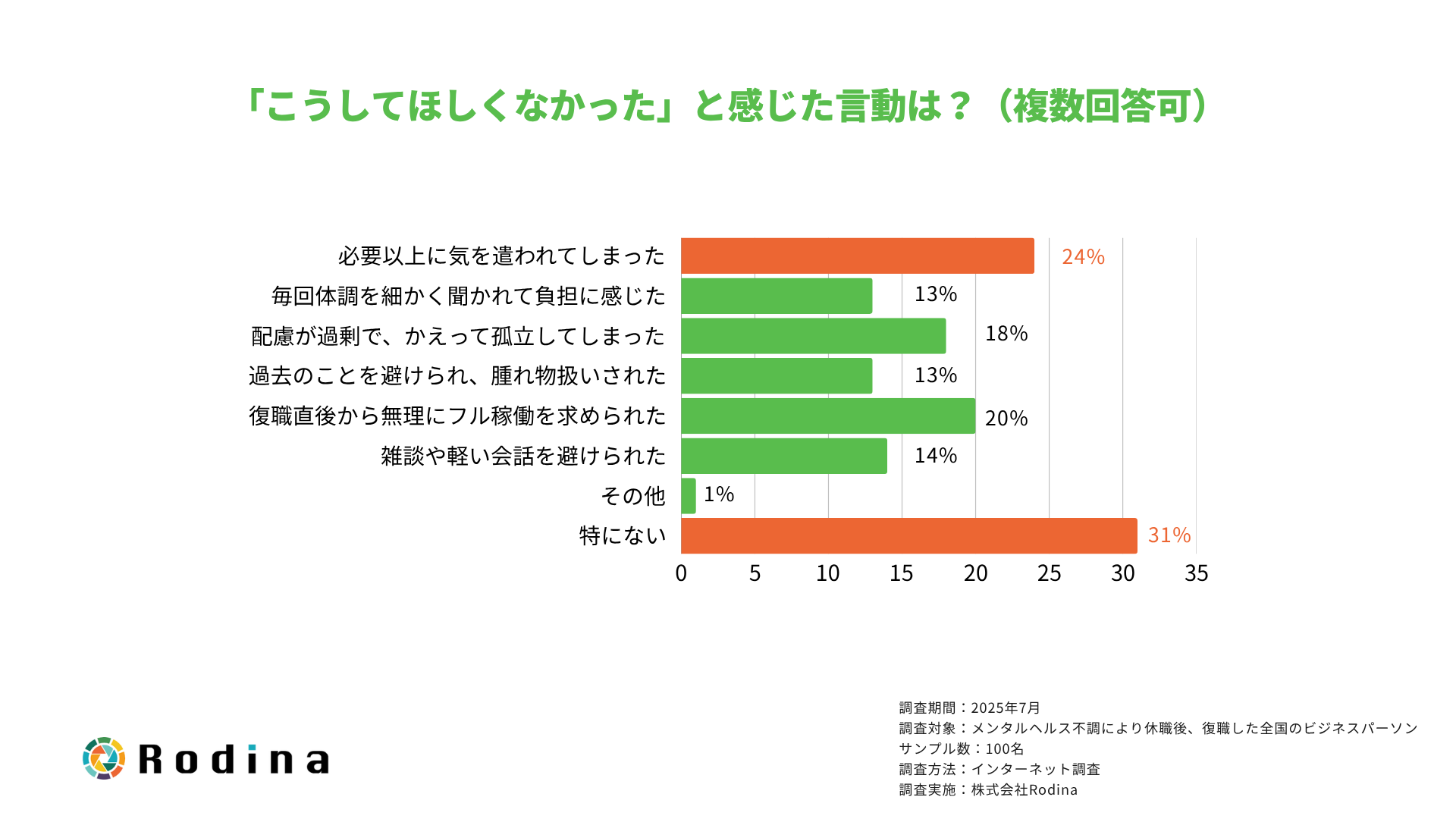

過剰な気遣いが負担になることも

一方で、復職後に「こうしてほしくなかった」と感じた言動については、

「必要以上に気を遣われた」(24%)

「過剰な配慮でかえって孤立した」(18%)

「毎回体調を細かく聞かれて負担だった」(13%)

といった声が挙がりました。“良かれと思って”の行動であっても、過剰な気遣いや過度な関心は、かえって復職者を「特別な存在」として扱うことになり、プレッシャーや孤立感につながる場合があります。一方で、「特にない」と回答した人も31%存在しました。すべての配慮が負担になるわけではないことが本調査から示されています。

復職経験者の実際の声:復職後に新たに気づいたことや感じたこと

- 「普段あまり話したことがなかった方も心配してくれて、復帰したときにはわかりやすくさりげなく誘ってくれたり、自然な態度で接してくれたことがうれしかったです」

- 「復職した当日に、上司から優しい手紙をいただき、とても嬉しかったです」

復職経験者の実際の声:復職を経て変わった働き方や仕事感、大切にしたいこと

- 「周りのみんなの気持ちを大切にする気持ちが生まれました」

- 「メンタル疾患に限らず、人にはそれぞれ事情があるので、画一的な対応はせず、その人の状況に丁寧に向き合おうと思いました」

- 「自分の心のクセや限界を意識し、何事もなるべく目一杯にならないように、心に余裕がある状態をキープできるように心がけています」

本調査監修者:山下明子

【所属・経歴】

- 佐賀県鳥栖市生まれ。内科医、脳神経内科医、医学博士、産業医。

- 医療法人社団如水会今村病院 神経内科所属。

- マインドフルネス、well-being、栄養、運動、睡眠、脱依存、習慣化という7つの要素を提唱。

- 現在は、診療、産業医活動、YouTube配信、執筆などをおこなっている。